或许是因为无法承受《应物兄》带来的喧哗与骚动,李洱近段时间处于半隐居状态。对于作家来说,把作品推向图书市场后,不妨任人评说。但换个角度看,有谁能比作家本人更了解他的作品呢?他或许才是自己作品的那个最内行的读者。我们或可期待的是,当面对自己付出诸多辛劳和汗水的作品,李洱究竟会谈些什么。

■对 话

写作可以让每个人变成知识分子

李洱 x 傅小平

来源:文学报

“巴尔扎克的那句话依然有效,作家某种意义上就是时代的书记”

傅小平:因为《应物兄》与《花腔》都是以知识分子为主角的长篇小说,并且在写作时间上有承续性。我在读《应物兄》的过程中,会不自觉地以《花腔》作对照。我的感觉是,同为具有丰富性和复杂性的两部小说,《花腔》我刚开始读得一头雾水,但读着读着就觉得慢慢敞亮起来。读《应物兄》,没觉得像有评论家说的难读,反倒是读得挺畅快、明白的。但正因为读着畅快、明白,越是读到后来就越是多了一些困惑。我的困惑在于,我看似明白,但我真明白了吗?或者说,我局部看了个明白,是否小说整体上有我不明白的东西?所以,我跟评论家潘凯雄的感受一样,觉得以你的能力,你一定在这些明明白白后面藏着一些什么,但非要我猜是什么,我又说不好。我只是隐约感觉到,你写《应物兄》应该有着很大的雄心,应该包含了诸如为时代命名之类的意图。

李洱:作家可以对文学现象、文化现象说话,但不应该对自己的某部作品说得太多,因为这会对读者构成干扰。《花腔》《石榴树上结樱桃》出版的时候,我就提醒自己要少说活。本质上,我是一个害羞的人。公开谈论自己的作品,总让我有一种严重的不适感。因为工作关系,我每年要参加多场作品研讨会,但直到今天我仍然很排斥给自己的作品开研讨会。当年在河南文学院,我担任着文学院创作部主任一职,说白了,就是给大家组织各种研讨会。但直到调离河南,我也没有开过研讨会。

关于给事物命名,你知道,这几乎是每个作家的愿望。巴尔扎克的那句话依然有效,作家某种意义上就是时代的书记员。那个著名的开头,你肯定记得,就是马尔克斯《百年孤独》的那个开头。很多人都注意到小说第一句的三维时空,其实接下来马尔克斯又写到,河床上有许多史前巨蛋般的卵石,许多事物都尚未命名,提到的时候还须指指点点。这句话,其实透露了马尔克斯的豪情,他是在用自己的方式给事物命名。没错,小说是一种特殊的命名方式。《应物兄》里有一首短诗,芸娘写的:这是时间的缝隙,填在里面的东西,需要起个新的名字。这是我所崇敬的芸娘的自诉,当然也可以说是我隐秘的愿望。

傅小平:其实我一开始想说,《应物兄》是学院知识分子题材小说,但转念一想这么说也不恰当。小说尤其到了下半部,各种社会力量介入儒学研究院,实际上已经大大溢出学院之外了,那还说什么学院知识分子题材呢?如果认为是这一题材,学院外那些为官、为商,有文化的人物,也应该算是知识分子的。也因为此,我觉得这部小说,也给我们提出了一个在当下何谓知识分子的问题。

李洱:说它是学院小说,似乎也能说得过去。不过,局限应该是有的。按照这种说法,《红楼梦》就是官二代小说,《水浒传》就是土匪小说,《三国演义》就是高干小说,《阿Q正传》就是神经病小说。其实,学院中人,在小说里只占了三成,肯定不到四成。更多的人,生活在学院高墙之外。当然我承认,我确实关心知识分子问题,关心他们的处境,也比较留意他们头脑中的风暴。我愿意从写作的角度,谈知识分子问题。这里只说一点,这也是一个容易被人忽略的基本常识:任何一个写作者,即便他是个农民,是个下岗再就业的工人,是个保姆,当他坐下来握笔写东西的时候,在那个瞬间,他已经脱离开了原来的身份,变成了一个知识分子。他在回忆中思考,他用语言描述,他怀揣着某种道德理想对事实进行反省式书写,并发出诉求。所以,写作可以让每个人变成知识分子。

傅小平:虽然上下部都围绕济州大学拟引进海外儒学大师程济世,筹建儒学研究院这一核心事件,但两个部分是有明显区别的。如果说上部表现内容在学院围墙之内,下部则充分社会化了,但要说下部重在通过建研究院这一事件,反映当下社会问题,我看也未必。这样会给人小说“半部学院知识分子小说,半部社会问题小说”的感觉。你自己怎么看?在你构想中,上下部有着怎样不同的诉求?

李洱:写的时候,没想到要分上下部。我很少考虑小说的篇幅问题。《石榴树上结樱桃》本来是中篇,写着写着变成了长篇,就是这个原因。我的所谓成名作《导师死了》,本来是个短篇,让程永新拧着耳朵捏着鼻子修改,改着改着变成了中篇,也是这个原因。刘稚(人文社责编)曾建议,出版的时候不分上下卷,我基本同意了。但后来有朋友说,应该分为上中下三卷,不然读起来不方便,眼睛累,胳膊酸。那就折中一下吧,分成上下两卷。我同意你的说法,后半部分,非学院的人物出现得更多。这是故事情节决定的,所谓与时迁移,应物变化。

李洱《花腔》中文版与英文版

傅小平:显而易见,你在小说里写到的学院要比钱锺书在《围城》里写到的学院复杂多了。所以,要从小说表现内容的丰富度和复杂度上,说《应物兄》是《围城》的升级版,是把它窄化了。我看该是出于把《应物兄》放在一个参照系上言说的需要吧,拿来对比的作品还有《儒林外史》《斯通纳》《红楼梦》以及戴维·洛奇、翁贝托·埃科的小说等等。但再深入对比,会觉得其实《应物兄》和这些作品都没有太多可比性。这或许是面向的时代不同,作品自然也应该不同吧。再说,你大概也是想着写一部原创性很高的小说,也未必希望听到这部小说像其他什么作品,它为何就不能像它自己呢。虽然如此,你应该是借鉴了一些叙事资源,只是小说里提到了那么多书,也像是无迹可寻,不如直接请教你吧。

李洱:我愿意用最大的诚意来回答你,但愿你能感受我的诚意。你提到那几部小说,我都读过。对钱锺书《围城》我当然是熟悉的,他的《管锥篇》我也拜读过。但我不知道,甚至压根都没有想过,这部小说与《围城》有什么关系。既然有朋友把它和《围城》相比,我想那应该有某种可比性,但我本人不会这么去比。开句玩笑,把它与《围城》相比,就像拿着猪尾巴敬佛,猪不高兴,佛也不高兴。但朋友们要这么比,我也没办法。坦率地说,在漫长的写作时间里,我再没有翻过《围城》,再没有翻过《儒林外史》。埃科的小说,我很早就看过,后来也读得较为认真,并参加过关于埃科的学术对话。埃科的符号学研究其实没什么原创性,但小说写得确实好。我对他的小说评价很高,高过很多获诺奖的作家。《红楼梦》我当然比较熟悉,下过一点功夫,后来我去香港讲课,讲的就是《红楼梦》。中国作家四十岁以后,或多或少都会与《红楼梦》《金瓶梅》相遇。我想,我可能受到过它们的影响,但我不知道我在哪种程度上受到了影响。或许在方法论上有某种影响?但我本人说不清楚。林中的一棵树,你是说不清它是如何受到另一棵树、另几棵树的影响的。听到有人把《应物兄》跟《斯通纳》比较,我才找来看看,看了几十页。说真的,我还没有看出《应物兄》跟它有什么相似之处。那本书写得很老实。我的书好像比它要复杂得多。

傅小平:当然,我们说到叙事资源,也未必非得是文学作品或小说作品。像应物兄的代表作叫《孔子是条“丧家狗”》,是很容易让人想到北大学者李零的畅销书《丧家狗》的。王鸿生认为,李零对孔子及其155个门徒(包括他儿子孔鲤)的细致梳理,对《论语》的当代化解读,显然给了李洱不小的启发。他也因此认为,李洱不回避小说跟现实的对位关系,甚至有意为之。是这样吗?

李洱:我开始写这本书的时候,李零教授的那本书好像还没有出版吧?我后来看了李零教授的著作,写得很有趣。我没有注意到他怎么去梳理孔子与门徒的关系。几种主要的儒学流派,我还是略知一二的。

傅小平:要深入理解这部小说,评论家王鸿生的《〈应物兄〉:临界叙述及风及门及物事心事之关系》,恐怕绕不过去。当然了,他对这部小说的一些赞誉,还有待时间检验。他同时还把现当代知识分子题材小说捋了一遍,说了这么一段话:“《围城》精明、促狭,《活动变人形》辩证、直露,《废都》沉痛、皮相,《风雅颂》因隔膜而近似狂乱,这些书写知识分子的经典杰作和非杰作,都可以作为《应物兄》的文学史参照。当然,也正是因为它们的成就、经验和教训,为《应物兄》的诞生提供了不可或缺的前提。”他同时还说:“至少,在汉语长篇叙事艺术和知识分子书写这两个方面,《应物兄》已挪动了现代中国文学地图的坐标。”我想借他的话问问你,他提到的这些作品,你是否做过分析式解读,以期吸收它们的成就、经验和教训?你怎么理解他说的“挪动现代中国文学地图的坐标”?

李洱:王鸿生先生的那篇评论,当然是一个很重要的评论。我不知道是不是他本人最重要的评论作品。他的那几句话,如果我没有理解错的话,是想梳理一个微形的写作史,一个知识分子生活的写作谱系。这是批评家天然的权力,我作为被批评的人,只能表示尊重。在我看来,《围城》和《废都》都是杰作,已有定评,而《应物兄》还有待于读者和批评家和文学史家的检验。《活动变人形》,我应该还是在华东师大图书馆阅览室看的,那时候我还在上大学呢,当时看得不是太明白,后来没再看过。我很喜欢王蒙先生的中短篇小说,比如他的《杂色》和《在伊犁》,我在杂志社当编辑的时候,曾约复旦的郜元宝为《在伊犁》写过评论。我或许需要再重复一遍,写作《应物兄》的时候,我没有再去分析过那些“经典杰作”和“非杰作”的经验和教训。王鸿生教授所说的“挪动现代文学地图的坐标”,到底是什么意思,你应该问他。按我的理解,他或许主要是想说,这部小说可能触及到了写作者可能遇到的一个根本性问题:在这个时代,汉语长篇小说的抒情如何可能?

“百科全书式小说,与其说是一种文类,不如说是一种道德理想”

傅小平:说《应物兄》是一部百科全书式小说,大概是最不会有分歧的。以“百科全书”一词来形容这部小说的丰富性和复杂性,再合适不过啊。但我还是疑惑,在如今这个信息极其发达的时代里,“百科全书”还值得那么推崇吗?要是福楼拜活过来,我想他或许会再写一部二十一世纪的《庸见词典》,但会不会乐意再写《布瓦尔和佩居歇》呢?当然,我们也可以说,你了解信息再多,说不定你盲点更多,更不代表谁都能当自己是“百科全书”,所以更需要有百科全书式的小说。以你看,在我们的时代里,写出百科全书式小说,有何必要性?

李洱:哦,福楼拜要是活过来,肯定会接着写《布瓦尔和佩居歇》。百科全书式小说,首先是一种认知方法,是作家应物的一种方式。百科全书式小说,也有各种类型,比如《红楼梦》是百科全书式的,《傅科摆》是百科全书式的,你甚至可以把王安忆的《长恨歌》、阿来的《尘埃落定》、金宇澄的《繁花》也看成百科全书式的。百科全书式小说,与其说是一种文类,不如说是一种道德理想。借用罗兰·巴特的话说,那是一种仁慈。在小说中,各种知识相互交叉,错综复杂,构成繁复的对话关系,万物兴焉,各居其位,又地位平等。大狗叫,小狗也要叫。狗咬狗,一嘴毛。你之所以认为,《应物兄》是百科全书式的,大概因为它涉及到很多知识。但你要知道,没有一部小说不涉及到知识。知识就是小说的物质性,就是小说的肌理和细节。愈是信息发达的时代,这种小说越有其合理性:我们被各种知识包围,就像被四面八方的来风吹拂。它们本身即是百科全书式的。当然,我也同意你的说法,更多的信息有可能形成信息盲点,但这是小说值得承受的代价之一。

福楼拜《庸见词典》

傅小平:百科全书式小说,该是强调知识含量的。但小说并不是辞典,不应该是知识的罗列。所以,我比较关心,在这样一部有着丰富知识的小说里,你怎样在知识之间建立联系,又怎样把知识转化为见识,把见识转化为小说的叙述?

李洱:那我就再多说两句吧。我同意你的说法,小说不是辞典,不是知识的罗列。任何一部现代意义上的小说,尤其是长篇小说,不管从哪个角度说,都是古今一体,东西相通,时空并置,真假难辨,并最终形成一个多元的共同体。简单地说,它忠实于真实的生活经验,当幕布拉开,它必定又同时是梦幻、历史和各种话语的交织。在这里,朴素的道德关切从未被放弃,梦幻般的道德诉求已经艰难提出。最终,小说叙事与真实的生活以及生活所置身其中的文化结构及历史结构之间,形成一种若明若暗的同构关系。或许需要进一步说明,真正的现代小说家,无一不是符号学家,他必须熟悉各种文化符号,必须训练出对文化结构和历史结构的直觉。而作为一种叙事话语的小说,这个时候,怎么能够离开各种各样的知识。所以,我倾向于认为,小说家的准备工作和案头工作,在这个时代显得格外重要。那种靠所谓的才气写作的时代,早就过去了。

傅小平:从知识构建的角度看,说“《应物兄》的出现,标志着一代作家知识主体与技术手段的超越”是不为过的。对于小说写作来说,难就难在怎样把“对历史和知识的艺术想象”“妥帖地落实到每个叙事环节”。这就难了,太难了,弄不好“观念大于小说”“思想大于形象”啊。我估计你应该深思熟虑过这个问题。

李洱:对于“观念大于小说”“思想大于形象”一类问题,我关心的角度可能不太一样。比如,我可能更关心,一部小说有没有观念,有没有思想。二十世纪以来,有观念、有思想的小说,两只手都数得过来,当然我说的是属己的观念和思想。事实上,如果观念和思想是属己的,那么就不存在观念和形象分离的问题。

傅小平:《应物兄》的故事时间,如王鸿生所推断,设置在21世纪第二个10年的某一年内。但前后延展开来的时间,要长得多了,可以说涵盖了上世纪八十年代以来迄今中国思想史变迁的全过程。用评论家臧永清的说法,在具有现代性的哲学观照下,怎么把知识和思想史这种看不见摸不着的东西化为一部小说所必须的行为描述,李洱做出了极有价值的建构。这让我联想到你在小说里写到的,李泽厚先生的两次出场。八九十年代时,他的到来让人激动不已。到了近些年,李泽厚到上海某大学演讲。他刚一露面,女生们就高呼上当了。她们误把海报上的名字看成李嘉诚先生的公子李泽楷。你应该不是在小说里为了写思想史而写思想史,那到底要通过梳理思想史流变表达一些什么呢?也可能不止是反讽。

李洱:因为考虑到读者接受问题,我对小说中涉及思想史的内容,已经主动做了大量删节,包括对李泽厚思想的一些讨论。小说中提到的那两个场景,前一个场景,我当时就在现场,当然在具体描述上,在时间地点和出场人物上,我做了些变形处理。我其实并没有太在意做什么思想史的梳理。思想史方面的内容,简单地说,都是人物带出来的,是叙事的需要,因为那些人都有自己的文化身份。你提到的这两个场景,怎么说呢,我无非是想说,萧瑟秋风今又是,换了人间。

傅小平:说到思想,我就想起十来年前思想界和文学界的那场争论。部分“思想界”人士提出“当代文学作品脱离现实,缺乏思想乃至良知”,“中国作家已经丧失了思考能力、道德良知和社会承担”,文学界部分作家指出思想界也有“三缺”:常识、阅读量、感知力。我印象中,你被认为是当下少有的,有思想能力的小说家之一。不妨说说,你怎么理解作家得有思想,或有思想能力?

李洱:对于那种笼统的,大而化之的指责,我不可能发表看法。作家得有思想能力,这是对作家很高的要求。你打死我,我也不敢说自己做到了。我只想从最简单的问题谈起,就是一个作家,你应该写出只有你能写的小说。做到这一点,可能会带出一些思想性问题,因为你自己就是一个世界,你忠实于经验,又与自己的经验保持一定的距离,那个距离就是思想的发祥地。

傅小平:赞同王鸿生说的,写这部小说,李洱必须眼睁睁地盯着瞬息万变的“当下”,不断想象着“以后”,回忆和筛选着“过去”,并将其编织、缝入流动的“现在”。而这样摇曳、动荡的内在时间意识,将注定这部小说是难以终结的,是永远也写不完的。他这样一种偏哲学化的表达,倒也是说出了一个明白不过的道理:写当下是困难的。这部小说迟迟写不完和你写当下直接相关吗?但你最终把它写完了,那写完了,是不是意味着它并不是一本像卡夫卡《城堡》那样注定写不完的小说。当然认为这部小说“难以终结”也有道理,应物兄被一辆车掀翻在地的时候,虽然小说结束了,但里面很多故事实际上还没展开,也还没结果……

李洱:当下是最难写的,尤其对中国作家来说。原因嘛,就像王鸿生先生说的,这个“当下”瞬息万变,变动不居。这个时代的作家面对的问题,不知道比曹雪芹和卡夫卡当初遇到的难题大出多少倍。你知道,因为变化太快,你的生活尚未沉淀出某种形式感,它就过去了。所有的器物,更新换代太快了,它尚未进入记忆,就已经淘汰了。而贾府门前的石狮子,是千年不动的,它已经成为一种稳定的心理结构的一部分。你只要粗略想一下,你就知道这对惯常的写作会构成多大的影响。对作家提出指责当然是容易的,提出要求当然是应该的,但比指责更重要的是,要从写作角度提出对策,比如我们的修辞应该如何做出必要的调整。在我看来,这样的批评可能是更负责任的批评。

具体到这部小说,我想不出还有别的结束方式。

傅小平:说到写当下,很多作家都试图找到一种叙事,可以容纳五光十色的经验,但似乎被碎片化的现实困住了。不少作家都只能抓住一个或几个点,由此写出一些小长篇聊以自慰。但难就难在能穿透现实,给予这个时代一个总体性的观照。应该说,《应物兄》做了一次很值得一谈的试验。用评论家李敬泽的话说,这部小说很可能是一个正好就和这个时代能够相匹配的巨型叙事。那这到底是一个怎样的巨型叙事,又怎样与我们的时代相匹配?或者换个问法吧。在你看来,与时代匹配的长篇小说或巨型叙事,该多长,多巨型,又该怎么长,怎么巨型?

李洱:只要与你的经验表达相适应,就行。该多长就多长吧。

傅小平:说来也是这些年的老生常谈了。因为对小说等虚构作品失望,现在不少读者转而对非虚构写作抱有很大的希望。似乎非虚构代表了未来文学的主流。我注意到,不少写小说的作家,也在一些场合声称自己越来越少读小说,看得比较多的是非虚构作品。不知道你的阅读怎么样?我看你在这部小说里提到的作品,也大多是非虚构作品以及学术著作。说说你怎么看这个问题吧。

李洱:就文学读者而言,看虚构作品的人,或许还是要比看非虚构的人要多。你不妨去做个调查。人们对非虚构作品的兴趣,或许有所减弱,但不可能消失。这是因为虚构作品与人类的梦想有关。我前面好像提到了,小说既是真实经验的表达,又是对梦想、现实的重组,对反省和诉求的重构,这涉及到人类的心理模式和行机动机。所以,从根本上说,认为小说会消失的观点,是难以成立的。确实会有些小说会消失,我是说它在文学史的意义上会消失,但小说作为一种虚构叙事作品,作为一种认识方法,它不可能消失。我自己的阅读历来比较庞杂,我读过很多非虚构作品,比如历史学和社会学著作,但也读小说。

“《应物兄》是以反抒情的方式,实现了抒情效果”

傅小平:据我所知,这部小说曾考虑过《焰火》《风雅颂》等书名,到最后才正式命名为《应物兄》。而对于为何《阿Q正传》之后,中国作家依然不敢以人名作为小说的题目,你做过一个解释。你说,在一个社会兴旺发达,每个人成为自己的主体的时候,他才敢于以人名作为书的题目。这个解释很有启发。不过,在西方文学传统中,以人名做书名是很早就有了。比如塞万提斯的小说居多都以人名为书名,但他生活的年代,应该很难说每个人都成为了主体。我的意思是说,中国小说不以人名为书名,或许还有别的原因。另外,不知你这里说的每个人是特指每个作家,还是说泛指社会上的每个人?所以,还有必要再进一步问问你为何在这部小说里,以人名为书名?而且我印象中,这在你写作生涯中也是首次吧。

李洱:这个问题,我以前好像回答过。用人名做书名,二十世纪以前比较常见,《包法利夫人》《大卫·科波菲尔》《安娜·卡列尼娜》《约翰·克利斯多夫》《简爱》《卡门》等等,太多了,数不胜数。它们通常都是现实主义作品,常常会讲述一个完整的故事,来对应某个历史时期,来描述某个人在历史中的成长。在这些书中,主人公带着自己的历史和经验向读者走来。这个主人公同时还是一面镜子,主人公、作家、读者,同时那面镜子里交相辉映。你写了这个人,你就写了那段历史。也就是说,人物的生活和他的命运,自有他的历史性,自有他的世界性。但在现代主义文学运动之后,这种情况就比较少了。其中原因非常复杂。简单地说,最主要的原因,可能就是福山所谓的“历史的终结”,人物的历史性和世界性大为减弱。当然在中国,情况比较特殊。中国的古典小说,一般不用人物的名字来命名。反倒是以鲁迅先生为代表的现代小说家,开始用人物的名字来做书名,比如《狂人日记》《阿Q正传》。个中原由,同样复杂。因为历史时空错置,鲁迅式的命名方式与西方现代主义小说其实有着异曲同工之妙:它虽是人物的名字,但那个名字却具有某种概括性、寓言性或者说象征性。鲁迅之后,这种命名方式就几乎不见了。为什么?非常值得研究。当我以《应物兄》这个名字来做小说题目的时候,我想,我表达了我对文学的现实主义品格的尊重,表达我对塑造人物的兴趣,同时我觉得它也具有某种象征性。

傅小平:但对于应物兄,是否成为了自己的主体,我是有所保留的。他对社会,对自己承担起了责任吗?总体看下来,他是有所逃避的,他难能可贵的一点是,保持了某种像王鸿生所说的“间距性”。他虽然是局内人,但多少保持了一种旁观色彩。你怎么看?估计不少人都会问你应物兄有没有你自己的影子?王鸿生就在他那篇文章里写道:“要知道,应物兄额上的三道深皱,无意识地把别人的打火机装入自己口袋的积习,冲澡时用脚洗衣服,喜欢看‘双脚交替着抬起、落下,就像棒槌捣衣’,实在与生活里的李洱严丝合缝啊。”有意思的是,不少媒体都不约而同给你的名字也加了前缀,李洱顺理成章成了“应物兄”李洱。

李洱:应物兄是虚己应物,他当然有担当,他比大多数知识分子都有担当。说他没担当,说他逃避,这是你作为读者的权力。你有你这么说的权力,但我同样作为一个读者,我不敢苟同。

傅小平:应该说,王鸿生对应物兄这个人物做了深入的解析。他说,你创造出了一个公正的、悲天悯人的叙述者。我的阅读感觉略有不同,倒像是在这个人物身上读出一点加缪笔下默尔索式冷漠的气息。你是怎么设想这个人物的?

李洱:他不是翻译过来的默尔索。他一点也不冷漠。或许应该指出一点,法语中的默尔索,与汉语中的默尔索,是两个默尔索。法语中的默尔索,生活在悖谬之中。这也是加缪不认为自己是存在主义作家的原因。

傅小平:通篇读下来,赞同王鸿生说的,应物兄虽然对全书至关紧要,但在作品中并不占有中心位置。那是不是说,虽然这部小说实际上更像是一部群像小说。而要从整体上考量你写到的这么多人物,倒像是应了评论家付如初说的:“《应物兄》虽然没有写出个体的悲剧感,却写出了一个群体,一种身份的大悲剧。”我想说的是,你似乎以喜剧的方式,写出了一种悲剧性。也就是说小说局部是喜剧的,有各种戏谑、饶舌、荒诞、反讽,诸如此类,但整体上看有悲剧性。

李洱:我同意王鸿生的看法。付如初的看法,也值得尊重。我本人倾向于认为,这部小说是以反抒情的方式,实现了抒情效果。

他“生活在真实中”

侧记|傅小平

在北京圆明园附近的一家烤肉店里,李洱边娴熟地用筷子翻弄烤盘上的番薯块边问我:“法拉奇,知道吧?”他定然以为我知道的,没等我回答就继续说道:“我们得做个法拉奇式的对话,是不是?是对话,不是访谈。哦,得是那种一等一的对话,不是少不了‘请你谈谈写作过程’的访谈。”等把筷子放下,他扬了扬标志性的额头纹,又说:“哦,法拉奇式的对话,都有个导语。你也写一个吧?比如写写我们上次是怎样在电梯口碰巧遇见的。”我终于插上话,说了个“好”字,本还想效仿流行语说:“必须的。”但烤盘里溢出的油烟,助长了我的咳嗽,硬生生把单一个“好”拗成了三个片段,像是一个字后面,还拖着两个回声。

我明白,“对话”这个词从李洱口里说出来,有不同寻常的意味。我总感觉,于他而言,对话既是世界观,又是方法论。读李洱谈小说写作的文字,不时会读到“小说应该成为一种特殊的对话方式,一种对话的容器,一种设置了和谐共振装置的器皿”。“在小说的内部,应该充满各种对话关系。”“小说一定要有对话性,内部要提供对话机制。”诸如此类的话语。由此观之,在某种意义上,他把对话上升到了小说本体论的高度,他自然希望与小说写作有关的一切交流,也充满对话关系,或者就是一种对话,虽然熟悉李洱的人大约都见识过,写作之外的他聊天很嗨,不经意间就会把原本几个人的闲聊,变成他“一个人的主场”。

但我还是惊异于李洱会提到法拉奇。不为别的,只因法拉奇对话的是她那个时代里对世界有着举足轻重影响的风云人物,而他自然也明白,我面对的居多是在空无中构建纸上王国的文化中人。那是不是说,在一个真正的小说家看来,政治与文化,政治对话与文学对话之间,有着某种通约性。或者说,两者并没有什么本质的区别?无论如何,我不得不承认,如果不是从呈现的内容,而是从表现的特性上讲,两者确乎有更多的一致性。只是凭多年的经验,我知道,作家们无论在自己的文学世界里显得多么强悍、洋洋自得或无所顾忌,走出文学之外,却可能比常人更为敏感和脆弱。如此,面对一个作家,要像法拉奇面对一个政治家那般锋芒毕露、直言相激,更是一件难事。况且法拉奇那些打上过去时标记的对话,也已经在岁月的淘洗中不可避免地褪色了。她做的对话,我大约从头到尾读过一两篇。我偶尔找来翻翻,倒是会跳过对话正文,读读她写的导语。在那些冷静客观的介绍文字里,她记录了何以能与这些政界要人对话,又是经历了怎样的波折,在怎样的情境下,与他们展开对话。

而李洱建议我写个导语,或许是他格外敏感于对话的情境。他首版于2002年的长篇小说《花腔》共分三部,每一部首页都用几行字设定了情境,其中包含时间、地点、讲述者、听众、记录者五个元素,可谓仿对话体的一种设计。而情境自然是重要的,一场对话,倘是换一个情境,定然会是另外一个样子。我不免想到,如果不是那次电梯口的碰巧遇见,和李洱之间的对话又将怎样展开。

该是应了他一部小说代表作《午后的诗学》的题名,电梯口巧遇他那天,正是去年11月18日的午后,我准备从上海城市酒店四楼餐厅下到一楼,在二楼,电梯门开了,李洱挎一个肩包闪了进来,他身后是戴一顶礼帽,腰板挺直、步履稳健的王鸿生教授。我们见了,都为这样的巧遇略略感到吃惊,差不多同时说了句:“这么巧!”可不就这么巧!那天我参加完文学报主办的“新时代、新经验、新书写”主题研讨会,顺路去嘉宾驻地吃个午饭。而这个会是因错峰国际进口博览会延期到这一天开的,那天嘉宾们发言踊跃,又使得预备12点结束的会议,拖延了近一个小时才结束。至于李洱,我事后才知道他专程从北京赶来给王鸿生儿子的婚礼当嘉宾,他们的深厚情谊可见一斑。在近期北京举行的“李洱长篇小说《应物兄》读者见面会”上,王鸿生透露了一点幕后故事。他是上海知青到了河南,在河南工作30年,一直到2007年才调回上海。李洱从华东师范大学毕业后,也回到了河南。“当年,上海的朋友把他托给了我,说他特别有才气,你得多关注他。所以,我写他的评论算比较多,也比较早。”王鸿生也更习惯叫他本名李荣飞,不太叫他李洱。而那天他们多半是在二楼迟迟等不到上行的电梯,索性改换一下策略,来个先下后上。要不是这样,我们也不会这么碰巧遇见了。

既然因缘巧合遇见,我自然得多请教几句的,电梯到了一楼,也就没有出去,而是随他们一起上到八楼。电梯上升中,我随口说到了《应物兄》。然后说,我们一定得就这本书谈谈。虽这么说,我心里空空荡荡。因为这部小说上部已经在《收获》上连载了一段时间,但我到那时也只是听了个书名,并没有读过其中一个字。所以,我问起这部小说,更像是一句随性的问候语,说到谈谈这部小说,也更像是表达一个一直以来的心愿。好在李洱并没有问我“你读了吗?”“有什么感想?”之类的话,而是插科打诨狠狠夸奖我。我姑妄听之,也不免想,这会不会是在圈里以聪明和狡黠著称的李洱习惯性转换话题的一种方式?

要不是李洱的“虚晃一枪”,我或许后来不会微信他说,你要不乐意谈,是完全可以拒绝的。然后说,我希望你能谈谈,虽然有工作上的原因,但主要还是喜欢你的作品和为人。我这么说并非矫情,或刻意取悦于人。我读过他的《花腔》和《石榴树上结樱桃》,是真觉得喜欢的。而像李洱这样“诚挚又狡黠,严肃又八卦,得体又放松”的人,即使不说所有人都喜欢他,估计也很少有人会讨厌他。而我喜欢他的为人,也自有缘由。记得几年前在河北参加会议回来,我们一行人回到中国现代文学馆,已是午后时分,李洱在附近一个餐厅请我们吃面条。他正巧坐我对面,不知怎么就谈到他初到北京时的窘境,具体说的什么事让他受挫,我如今已记不得了,只记得他呈现给我一个已然成名的作家,不时在北京马路上奔波流徙,就像两千年前的孔夫子风尘仆仆周游列国,却遭受挫折的形象。透过碗里升腾的热气,我看到他的面部表情是苦涩的,他沉浸在回忆里,自始至终没有表现出“过去的都过去了,不提也罢”的故作轻松与释然。就在那一刻,我认定这是一个值得交往的人。在十来年职业生涯中,我近距离接触过数以百计的各式人物,能如李洱这般对一个并无多少交集的晚辈自由袒露心迹的作家却并不多见。对那些说话做事滴水不漏的作家、学者,我自然是敬重的,但只有李洱这般给我无比真实感的人,才会让我感觉很可亲近。他“生活在真实中”。

那天电梯到了八楼后,我在李洱入住的房间里逗留了片刻。至今记忆犹新的是,他说到给前不久到访的伊恩·麦克尤恩与格非的一场对谈活动当主持,媒体的报道却没一个字提到他。“真是一个字都没提到我哦。李敬泽说,你看,你都让人家当了空气了。乖乖,你都不知道,我在那场活动中主持得有多棒!”他叙述的过程中面部表情之复杂,恰好应了韩国学者朴宰雨的描述:两眉紧蹙,然后又笑容浮现,笑里夹着嘲讽,面容又绝对真挚。我开玩笑说:“谁让你是主持人呢?主持人当得再好,也就像空气清新自然,无处不在,但谁也不会特别注意。顶多说一句,今天天气很好,没有雾霾。说完该干什么干什么去了。”

我不免想到,这般玩笑也因为自己有时正是那个被当成空气的“主持人”,或说“提问的人”,并因此不由多了一份同理心。而从另一方面讲,在2004年出版《石榴树上结樱桃》之后的14年里,李洱确乎是“空气”一般的存在。而这样的空气,也曾被煮得沸腾过。2008年底,《环球时报》翻译了德国媒体的一篇文章,称德国总理默克尔于10月23日将德文版的《石榴树上结樱桃》送给了温家宝,并点名要与李洱对谈。一个月后,李洱与学者吴思、蔡定剑一起,见到了默克尔。其实,早在2007年,默克尔访华,就希望见到李洱,但李洱在河南老家看护病中的母亲,未能回到北京。李洱的名字由此真正被传媒广为得知。传媒也顺势给他打上了标签:那个被默克尔接见过的中国作家!而这位因为作品少有败笔备受读者好评,也因为受默克尔接见被推高了期许的作家在此后漫长的时间里,除了不时参加一些会议,更多时候都是做的“为他人做嫁衣”的事,却再也没有作品,哪怕是一部中短篇小说问世。虽然圈内总是有人在传,他在“憋一个大炮仗”。事实上,他自2005年春天开始,已然动手写《应物兄》。当时,他还在家里墙上贴起了“写长篇,迎奥运”的字样为自己鼓劲,但等奥运年过了,且奥运年后又过了十年,他的炮仗也没有绽放。面对外界的催问,他唯有沉默以对。李敬泽不由感慨,李洱的内心还是非常强大的:

“一个人写一个东西写13年,这13年,大家想一想,世界浩浩荡荡,沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。我估计望着这个飞速的世界,李洱一定老觉得自己就是那个沉舟。特别是后边几年,除了有写作上的艰难,除了要面对‘千帆过’、‘万木春’的外面这个世界,还要面对几乎所有的朋友,差不多大半个文学界当面的讽刺、背后的嘲笑。”

李洱自嘲被当了空气的时候,多半没有想到仅只是过了两个月后,围绕他的空气就因《应物兄》被燃至沸点。上海、北京两地轮番举行的专家研讨会、新书发布会、读者见面会,使得《应物兄》出版一时间成了理当进入“文学史画廊”的现象级事件,这部小说也屡屡夺得《收获》杂志文学排行榜等几大榜单长篇小说组的冠军宝座,媒体的报道则是一如既往地耸动:《应物兄》写了13年,写坏了3部电脑。我听闻各种消息,为他这部小说被如此热议感到欣慰,并带着些许困惑的同时,也不由为他捏一把汗:这般被理解,会否那般被误读?批评界的解读,与读者的阅读会求得和谐共振吗?如此被赞美,会否引来相应的批评?实际上,我大概能想象他内心经历了怎样的震荡,但到了备受关注时,李洱反而不太愿意多说什么了。在不得不出席的一些活动场合,他主要都只是对“13”这个数字给出自己的解释。他无比诚恳,又不无诙谐地说:“小说写13年不是一件光荣的事情,这或许能说明李洱的智力中等。但这同时也说明我是比较认真的作家,愿意对文字负责任,愿意对作品中的人物的命运负责任,愿意对他们所遇到的每个困难,他们心灵里的每个褶皱负责任。我愿意深入其中,并且感受到他们的悲欣。因为我觉得我跟作品中的人物在一起生活了13年,他们如同我的父兄和姐妹。写完小说后记的那一瞬间,我很感动。这个后记,我只写了一千多字,我的心理能量,实在已经无法承受我去再多写一个字。”

或许是因为无法承受《应物兄》带来的喧哗与骚动,李洱近段时间处于半隐居状态。在北京那场读者见面会上,他声称,自己已经隐居20天了。“领导一直吩咐我要低调、低调!我已经谢绝了所有媒体的采访。”这看似有点不近情理,又似乎是合理不过的。对于作家来说,把作品推向图书市场后,不妨任人评说。李洱或许也是在这个意义上,觉得不如自己沉默,让读者、批评家说话。但换个角度看,有谁能比作家本人更了解他的作品呢?他或许才是自己作品的那个最内行的读者。而作家本人的理解与阐释,是任何别的解读都替代不了的。由是,我们或可期待的是,当面对自己付出诸多辛劳和汗水的作品,李洱究竟会谈些什么。

封面绘图:郭天容

编辑:刘治禹

——

《应物兄》是李洱最新长篇小说,获2018《收获》文学排行榜长篇小说第一名。

一部《应物兄》,李洱整整写了十三年。 李洱借鉴经史子集的叙述方式,记叙了形形色色的当代人,尤其是知识者的言谈和举止。所有人,我们的父兄和姐妹,他们的命运都围绕着主人公应物兄的生活而呈现。应物兄身上也由此积聚了那么多的灰尘和光芒,那么多的失败和希望。

本书各篇章撷取首句的二三字作为标题,尔后或叙或议、或赞或讽,或歌或哭,从容自若地展开。各篇章之间又互相勾连,不断被重新组合,产生出更加多样化的形式与意义。它植根于传统,实现的却是新的诗学建构。

《应物兄》的出现,标志着一代作家知识主体与技术手段的超越。李洱启动了对历史和知识的合理想象,并将之妥帖地落实到每个叙事环节。于是那么多的人物、知识、言谈、细节,都化为一个纷纭变幻的时代的形象,令人难以忘怀。

小说最终构成了一幅浩瀚的时代星图,日月之行出于其中,星汉灿烂出于其里。我们每个人,都会在本书中发现自己。新的观察世界的方式,新的文学建构方式,新的文学道德,由此诞生。

对于汉语长篇小说艺术而言,《应物兄》已经悄然挪动了中国当代文学地图的坐标。

王鸿生:临界叙述及风及门及物事心事之关系(一)

王鸿生:临界叙述及风及门及物事心事之关系(二)

王鸿生:临界叙述及风及门及物事心事之关系(三)

王鸿生:临界叙述及风及门及物事心事之关系(四,终)

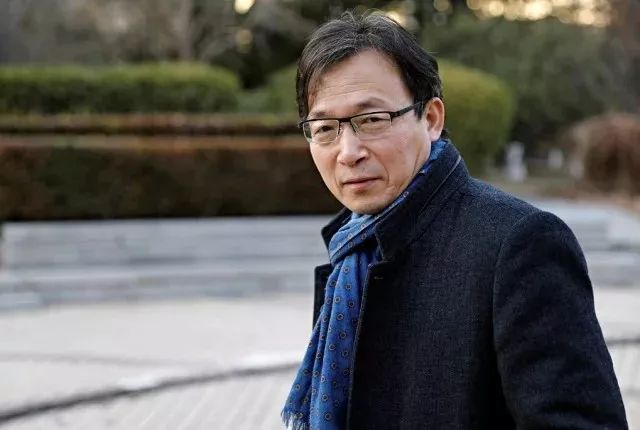

李洱,中国先锋文学之后最重要的代表性作家。1966年生于河南济源,1987年毕业于上海华东师范大学。曾在高校任教多年,后为河南省专业作家,现任职于中国现代文学馆。著有长篇小说《花腔》《石榴树上结樱桃》等,出版有《李洱作品集》(八卷)。《花腔》2003年入围第六届茅盾文学奖,2010年被评为“新时期文学三十年”(1979—2009)中国十佳长篇小说。主要作品被译为英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、韩语等在海外出版。《应物兄》为其最新长篇小说,获2018《收获》文学排行榜长篇小说第一名。

本文链接://m.cosmedna.com/article/477558514.html